疫情风险区划分:高低风险区标准及防控措施

疫情风险区域划分与防控措施指导方案

为帮助各地区在疫情处置中有效划分风险区域,落实相应防控措施,最大限度减少疫情对民众生产生活的影响,根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规,结合各地的实际经验,制定了这份方案。

科学划定风险区域

我们坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则,力求实现常态化精准防控和疫情应急处置的有机结合。一旦发现本土疫情,我们会尽早将病例和无症状感染者所在的县(市、区、旗)划分为高风险区和低风险区,并根据疫情发展动态调整风险等级及管控措施。如果个别病例和无症状感染者的传播风险较低,且密切接触者已被及时管控,经评估无社区传播风险,我们可能不会划定风险区。对于未发生本土疫情的地区,要落实常态化防控措施,不需划定风险区。

高风险区

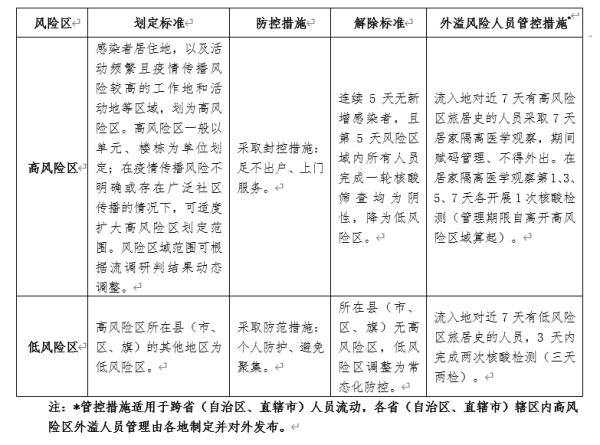

1.划分标准:高风险区通常包括感染者居住地,以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地。一般以单元或楼栋为单位划定,必要时可扩大范围。划定范围根据流调研判结果动态调整。

2.防控措施:高风险区实行封控措施,居民“足不出户、上门服务”。如果封控期间发现新感染者,经风险研判后,可能会延长封控时间。

3.解除标准:高风险区连续5天未发现新增感染者,且第5天所有人员核酸筛查均为阴性,即可降为低风险区,并及时解封。

低风险区

高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区划定为低风险区,实行“个人防护、避免聚集”,离开所在城市需持48小时内核酸检测阴性证明。所有高风险区解除后,全县(市、区、旗)实施常态化防控措施。

风险区划定的主要考虑因素

高风险区和低风险区的划定由地市级疫情防控指挥部门组织专家组根据疫情传播风险的大小进行划定。省级联防联控机制提供专业指导,考虑因素包括病例和无症状感染者的居住条件、相关区域内人群防护和聚集情况、病例活动时间和场所的密闭性等。

不纳入风险区域判定情形

以下情况的病例和无症状感染者不纳入风险区域判定:集中隔离期间发现的无传播风险者、居家隔离期间无家庭外传播风险者、高风险岗位闭环管理期间无传播风险者、出院后核酸检测阳性但无传播风险者,以及Ct值≥35的既往感染入境人员。

明确工作机制和职责分工

高风险区和低风险区的防控工作由地市级疫情防控指挥部门统一指挥。在高风险区所在社区设立防控办公室,设立综合协调组、健康监测组等工作组,统筹各方力量开展工作。各工作组的职责包括协调、健康监测、医疗保障、消毒、转运、后勤保障和安全保卫等方面。

分类实施社区防控措施

高风险区

1.区域封闭:安排24小时巡逻值守,防止人员外出流动,确需外出者须经社区防控办公室协调安排,实行专人专车。高风险区如位于城乡接合部或农村地区,可将居民转运至集中隔离场所,并做好环境消毒和居室通风等措施。

2.宣传引导:通过多种方式及时发布封控信息和安排,引导居民落实个人防护和居室通风要求,关注和回应居民诉求,营造良好防控氛围。

3.人员摸排:通过逐户上门摸排等方式,尽快摸清高风险区内所有人员底数,掌握特殊人群情况,并严格管控尚未转运的应转运隔离人员。

4.健康监测:对高风险区内所有人员进行健康监测,实施每日零报告制度,发现有相关症状者立即报告并安排上门核酸检测。

5.核酸检测:在封控后前3天连续开展3次检测,解除管控前24小时内完成1次全员核酸检测。合理设置采样点,科学确定行进路线,防止交叉感染。对特殊人群应上门采样,实行单采单检。

6.人员转运:高风险区内人员如被判定为密切接触者,8小时内转运至集中隔离场所。发现核酸检测阳性者,2小时内转运至定点医疗机构。

7.环境消毒和监测:强化重点区域和部位的消毒工作,对病例和无症状感染者的场所及时开展终末消毒并评估效果。

8.垃圾分类清运:规范设置生活垃圾和医疗废物收集点,按照“先消毒,双套袋”要求处理,做到“日产日清”。

9.生活物资和医疗保障:调配力量,确保居民基本生活物资供应,指定专门医疗机构为高风险区居民提供就医服务,建立社区与医疗机构的对接机制,为特殊人群提供就医便利。

10.心理援助与社会工作服务:提供心理支持和疏导服务,缓解负面情绪,预防与减轻疫情所致的心理困顿,防范极端事件发生。

低风险区

1.强化社会面管控:各类人员按照要求开展核酸检测,尽量减少外出、不聚集、不扎堆,外出时做好个人防护,进入公共场所严格落实预约、错峰、限流等措施。

2.人员协查管控:收到高风险区外溢人员协查信息后,24小时内完成风险人员排查,并配合做好相关工作,对无法排查的人员及时反馈情况,形成协查闭环。

3.交通管控:倡导非必要不离开本区域,跨市流动需持48小时内核酸检测阴性证明。保障运输生产生活物资车辆的通行顺畅,加强交通关口管控。

4.核酸检测:根据疫情传播风险评估结果,科学确定检测人群范围和频次,合理设置采样点,避免聚集,督促做好个人防护。

5.健康宣教:加强健康教育,提醒居民减少外出、避免聚集、保持社交距离、做好个人防护,出现症状及时就医,做好防控政策宣传引导。

加强组织保障

1.完善工作体系:建立“三级包保”制度和“五包一”制度,细化责任分工,发挥基层党组织作用,建立多部门沟通会商机制,形成疫情防控合力。

2.合理配备人员:根据社区规模和疫情防控需要,配足防控人员和物资,高风险区工作人员原则上应按照不少于居民人数十分之一的比例配备。

3.做好培训演练:加强工作人员培训,使其全面掌握防控知识和技能,及时完善工作机制,掌握不同风险区域的防控措施和要求。

4.强化工作人员管理:工作人员根据暴露风险做好相应级别防护,完成疫苗接种方能上岗。高风险区工作人员工作期间实行全程封闭管理,工作结束后进行居家健康监测。

5.加强生活物资保障:建立跨区域物资联保联供协作机制,确保居民生活物资供应,稳定物价,畅通绿色通道。

6.积极创建“无疫小区”:高标准落实各项防控措施,及时动态调整防控措施,调动社区居民参与和配合防控工作的积极性,增强战胜疫情的信心,恢复正常生产生活秩序,统筹疫情防控和经济社会发展。

7.抓好督导检查:加强对社区防控工作的督导检查,建立日常督导检查机制,定期通报检查和整改情况,对发生疫情的地区采取驻点督导方式,督促落实各项防控措施。

来源:人民网

热门优惠券

更多-

- ROTHSCROOSTER旗舰店满49减16

- 有效期至: 2025-01-25

- 立即领取

-

- 萨布森旗舰店满1299减800

- 有效期至: 2025-01-17

- 立即领取

-

- 哲高玩具旗舰店满69减33

- 有效期至: 2025-01-05

- 立即领取

-

- 戴·可·思官方旗舰店满196减27

- 有效期至: 2025-04-01

- 立即领取

-

- 佳婴旗舰店满30减3

- 有效期至: 2025-01-10

- 立即领取

-

- ROTHSCROOSTER旗舰店满19减8

- 有效期至: 2025-01-25

- 立即领取

-

- 荣业官方旗舰店满20减10

- 有效期至: 2025-01-04

- 立即领取

-

- 戴·可·思(Dexter)母婴京东自营旗舰店满48减10

- 有效期至: 2025-01-12

- 立即领取

-

- KOKOROCARE旗舰店满158减100

- 有效期至: 2025-03-28

- 立即领取

-

- RODEL官方旗舰店满59减30

- 有效期至: 2025-01-02

- 立即领取