a16z:公钥密码学三大解决方案

在公钥密码学中,如何将加密密钥与具体身份关联起来一直是个难题。这不仅是技术上的挑战,更是信任和安全性的考验。想象一下,你想给朋友发送一条加密信息,但你不确定他的公钥是否真的属于他。这就像在现实生活中,你想给某人寄信,但不确定地址是否正确。如果地址错了,信件可能落入他人之手,导致信息泄露。在Web3世界中,这个问题同样重要,因为这里的每一条信息都可能涉及到数字资产的安全。

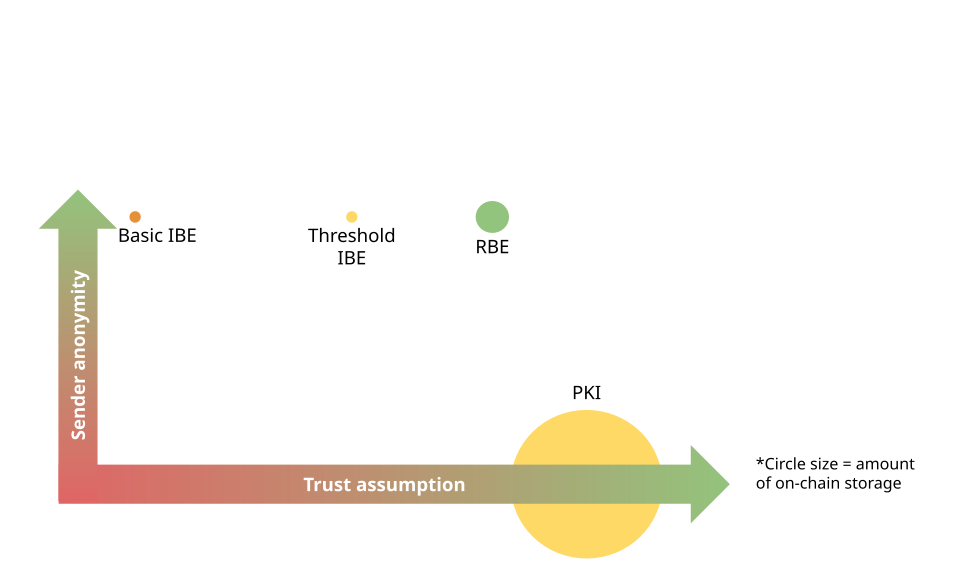

为了解决这个问题,密码学家们提出了三种主要方法:Public Key Directory、基于身份的加密(IBE)和基于注册的加密(RBE)。每种方法都有其独特的优势和挑战。让我们来看看这些方法是如何在区块链上应用的,以及它们各自的优缺点。

三种方法

传统上,我们使用公钥基础设施(PKI)来将加密密钥与身份信息关联起来。PKI的核心是一个公钥目录,用户需要通过一个受信任的第三方(如证书颁发机构)来验证公钥的真实性。然而,在Web2环境中,维护这样的目录不仅成本高昂,还可能面临权力滥用的风险。

1984年,Adi Shamir提出了基于身份的加密(IBE),这种方法允许使用用户的身份(如电话号码或电子邮件)直接作为公钥,从而避免了维护公钥目录的麻烦。但IBE需要依赖一个受信任的第三方(密钥生成器)来生成私钥,这引入了新的信任问题。2001年,Dan Boneh和Matthew Franklin提出了第一个实用的IBE构造,但这种技术主要在封闭的生态系统中使用,原因之一是它需要依赖一个强大的信任假设。

然而,区块链技术为解决这种信任问题提供了一种新的思路。通过依赖一组参与者组成的法定人数,IBE系统可以减少对单一第三方的依赖,提高系统的安全性和透明度。

Public Key Directory

在区块链上,Public Key Directory可以通过智能合约来实现。用户可以将他们的身份ID和公钥添加到链上目录中,任何人都可以查询这个目录来获取某个ID对应的公钥。这种方法的优点是非交互式解密和透明性,但缺点是系统可能不够简洁,发送者在加密过程中可能需要与其他方互动,而且发送者的身份可能无法完全保持匿名。

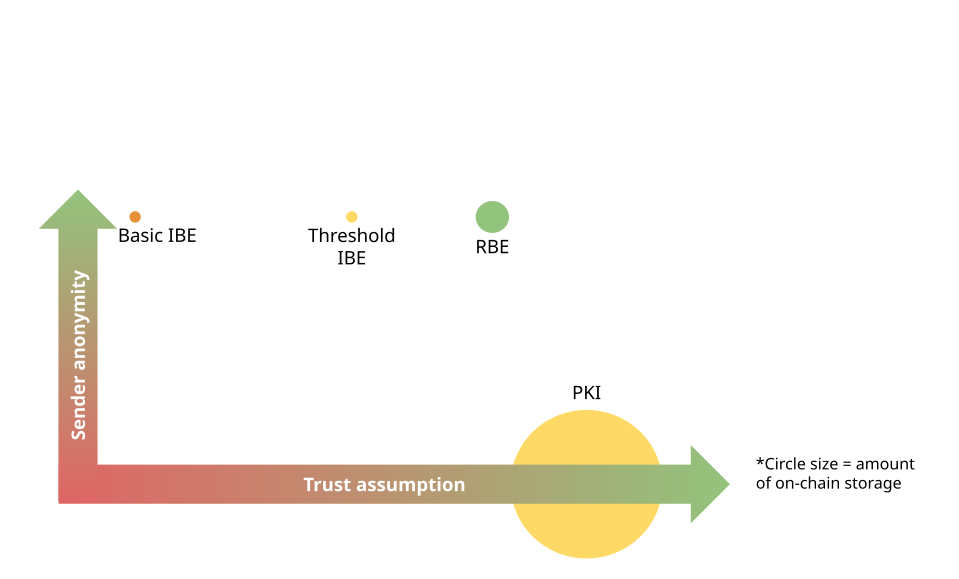

基于身份的加密 (IBE)

在IBE系统中,用户的身份直接作为他们的公钥,但需要依赖一个或多个受信任的第三方来生成和发放私钥。这些第三方还需要长期保管一个主密钥,这在某些情况下可能带来安全隐患。IBE的优点是链上存储恒定/最小、非交互式加密、发送者匿名和任意ID,但缺点是需要强信任假设,这意味着系统的安全性高度依赖于这些第三方的可靠性。

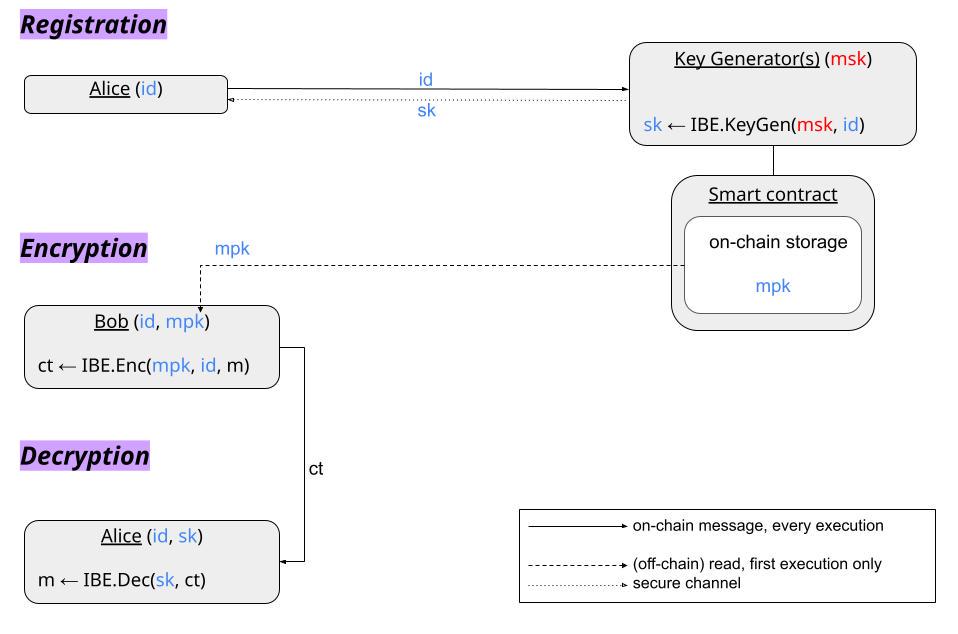

基于注册的加密 (RBE)

RBE系统与IBE类似,用户的身份直接作为公钥,但不再依赖受信任的第三方,而是由一个key curator来管理密钥。RBE系统的设置需要一个公共参考字符串(CRS),但这个CRS可以通过链上多方协作计算生成。RBE的优点是避免了IBE的强信任假设,链上存储比公钥目录少,但缺点是系统较为复杂,需要一定的交互性来更新公共参数和辅助信息。尽管如此,RBE系统在透明性和发送者匿名性方面表现出色。

总的来说,这三种方法各有千秋。Public Key Directory提供了透明性和非交互式解密,但可能不够简洁。IBE在链上存储和非交互式加密方面表现出色,但需要强信任假设。RBE则在透明性和发送者匿名性方面表现优异,但系统较为复杂,需要一定的交互性。选择哪种方法取决于具体应用场景和对信任、效率、匿名性的需求。

热门优惠券

更多-

- ROTHSCROOSTER旗舰店满49减16

- 有效期至: 2025-01-25

- 立即领取

-

- 萨布森旗舰店满1299减800

- 有效期至: 2025-01-17

- 立即领取

-

- 哲高玩具旗舰店满69减33

- 有效期至: 2025-01-05

- 立即领取

-

- 戴·可·思官方旗舰店满196减27

- 有效期至: 2025-04-01

- 立即领取

-

- 佳婴旗舰店满30减3

- 有效期至: 2025-01-10

- 立即领取

-

- ROTHSCROOSTER旗舰店满19减8

- 有效期至: 2025-01-25

- 立即领取

-

- 荣业官方旗舰店满20减10

- 有效期至: 2025-01-04

- 立即领取

-

- 戴·可·思(Dexter)母婴京东自营旗舰店满48减10

- 有效期至: 2025-01-12

- 立即领取

-

- KOKOROCARE旗舰店满158减100

- 有效期至: 2025-03-28

- 立即领取

-

- RODEL官方旗舰店满59减30

- 有效期至: 2025-01-02

- 立即领取