微星绝影18 AI+锐龙版 2025体验:当"不可能"变成触手可及的日常

“为什么我需要一台18英寸的笔记本?”三年前,我在咖啡厅改方案时,盯着14英寸的屏幕,像个侦探眯眼盯着线索。时间线缩成一条细线,素材窗口小得像邮票,恨不得把脸贴到屏幕上才能看清细节。旁边的小哥用17英寸游戏本,屏幕大得让我羡慕,但他背着那台“巨兽”挤地铁的样子,又让我庆幸自己选了轻薄本。

“屏幕尺寸”与“便携性”的矛盾,就像一场无解的拉锯战。创作时,我想要大屏的沉浸感;通勤时,我只想背包轻一点。今年一线大厂出品的绝影18 AI+ 锐龙版 2025(以下简称绝影18 锐龙版)却告诉我:2025年,这道选择题可以不用做了。

通勤,绝影18 锐龙版解决了一个“大”问题

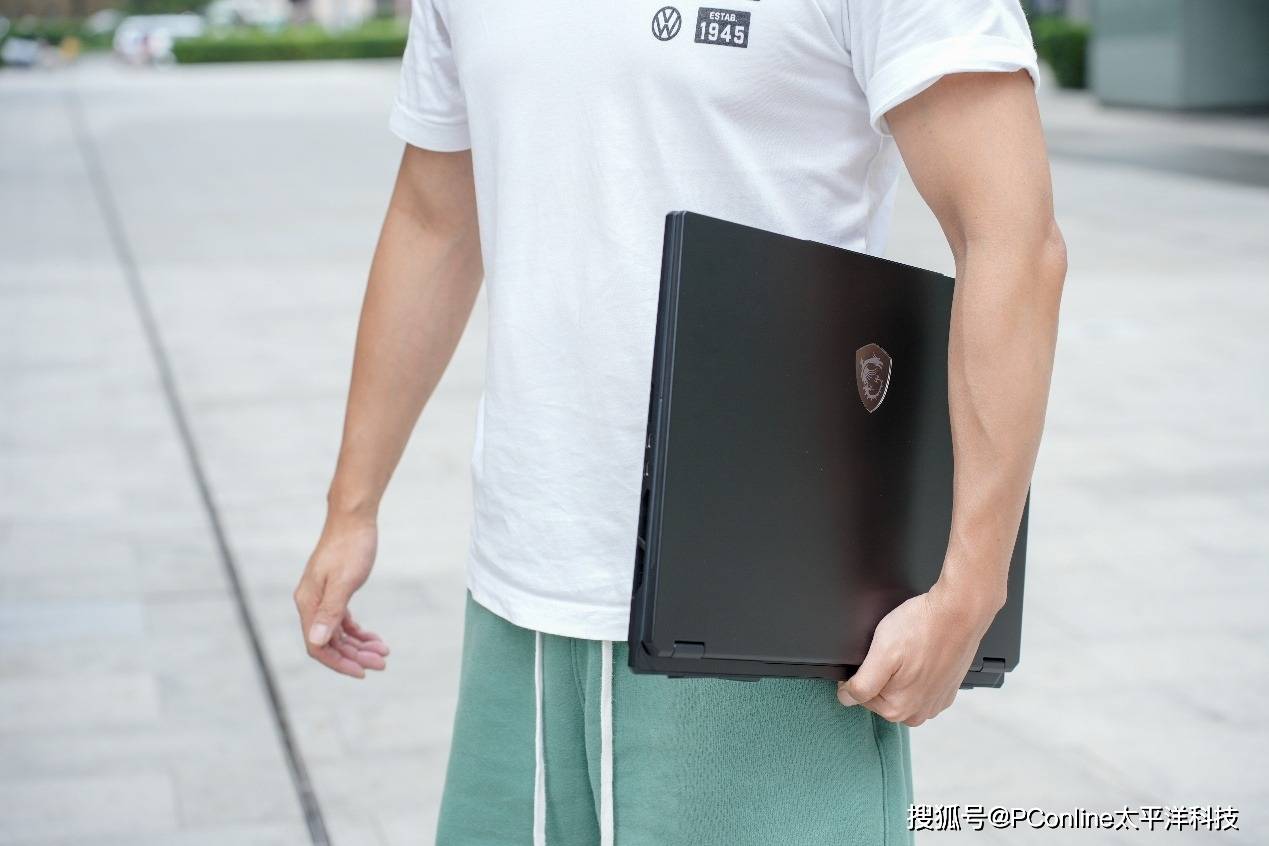

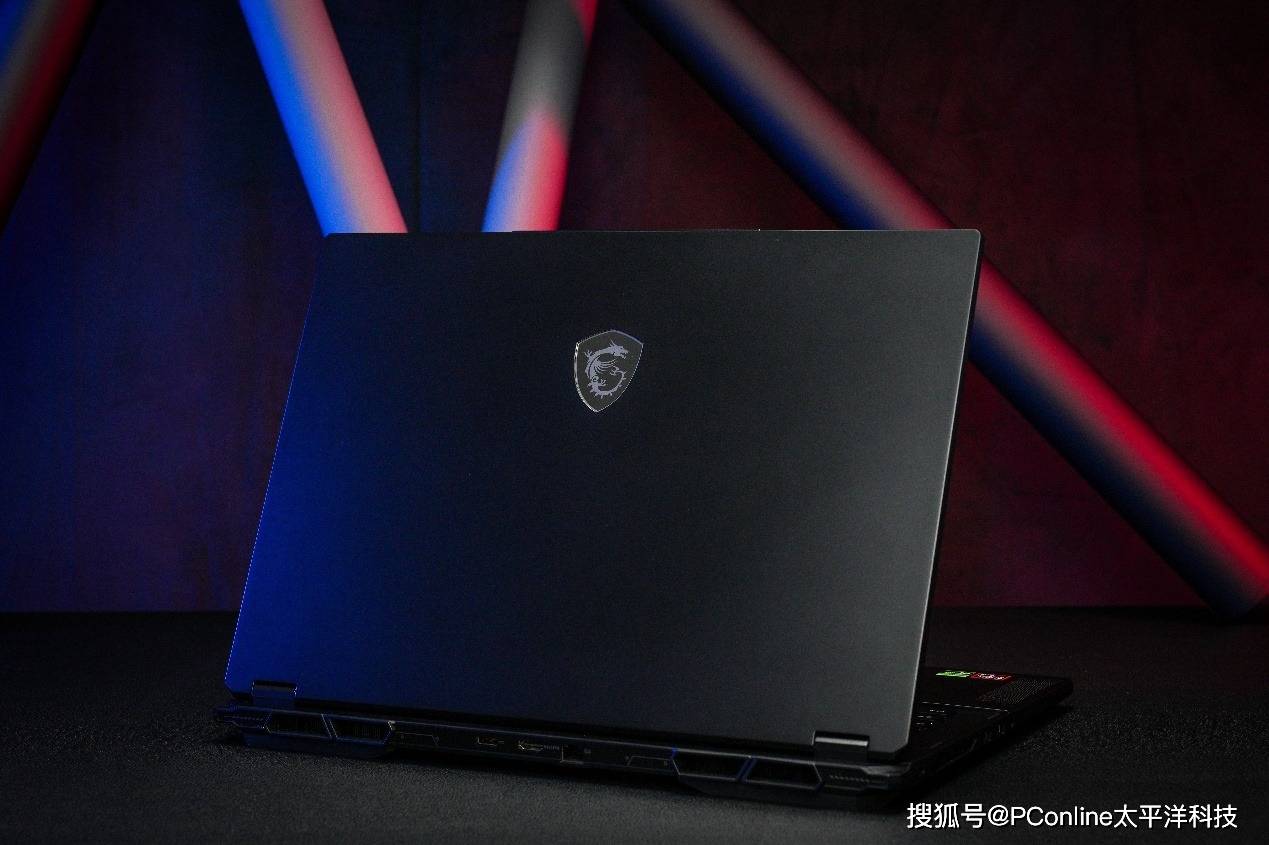

初见绝影18 锐龙版绝影18 锐龙版,其18英寸的巨幕带来的视觉冲击是毋庸置疑的,但我相信很多人在网上第一眼看到它时,都会下意识地往“巨无霸”那一类去分类。毕竟,18英寸的屏幕,听起来就不像是通勤能扛的设备。

而令人意外的是它实际上手以后的感受,仅19.9mm的机身厚度,比一本精装书本要薄,在视觉和触觉上形成了强烈的反差。

镁铝合金机身摸上去凉丝丝,哑光黑低调得像个西装暴徒。整机设计语言低调、专业,哑光黑的机身能轻松融入正式的办公场合。

A面那个龙盾LOGO像是藏在低调里的小心机。

我拿它很轻松地塞进了平时背的摄影双肩包,竟然刚好合适,超薄的体积刚好不会侵占相机和镜头的放置空间。这还不是全部。绝影18 锐龙版真正的便携性价值不仅体现在物理尺寸,更在于对电源适配器依赖程度的降低。

我最怕看到的就是下降速度远超过我工作效率的电量条,当我赶不及在它发出警告前完成任务时,就意味着我必须挤进一个满是陌生人的空间,尴尬地寻找一个空余插座。

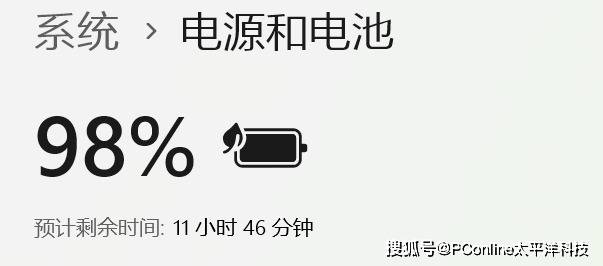

然而,绝影18 锐龙版还是充满了惊喜。实测在PCMark 10现代办公续航测试中(核显模式/50%亮度),它能满足我9小时46分左右的不插电使用。这已经足够覆盖我一个完整的工作日。更关键的是,它支持PD快充,中午用我的手机充电头给它“回血”,半小时就能恢复一半电量。 这意味着那块巨大、笨重的原装适配器,终于可以安心地待在家里了。

创作,18英寸大屏+RTX50系高性能=灵感自由

如果说便携性是惊喜,那这块18英寸大屏带给工作流的改变,堪称革命。

毕竟PC设备的灵魂在于多窗口并行任务处理,在小尺寸屏幕上,“多任务”往往降级为“快速的单任务切换”,不仅增加了操作负担,而且很多时候我们都会被不断的Alt+Tab窗口切换扰乱创作思绪。绝影18 锐龙版的18英寸大屏则让真正意义上的“并行工作流”得以回归。

以日常的视频剪辑为例,左边是素材库,中间是预览窗,下面横贯着长长的时间线,右边是特效控制面板。所有的元素都舒展地平铺着,我的视线和思路可以在不同区域间无缝流淌,无需再像以前那样,为了调整一个参数而把某个窗口反复放大、缩小。

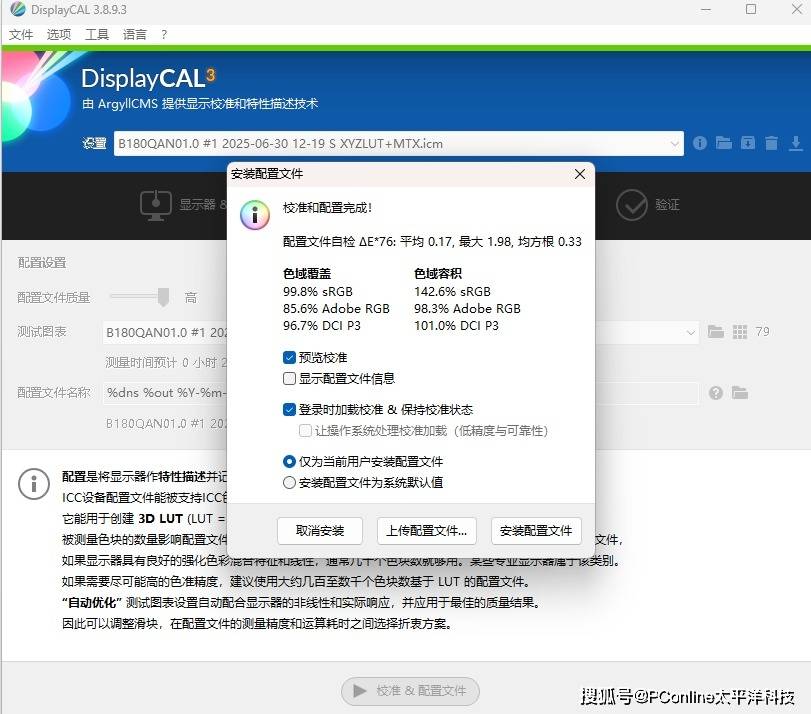

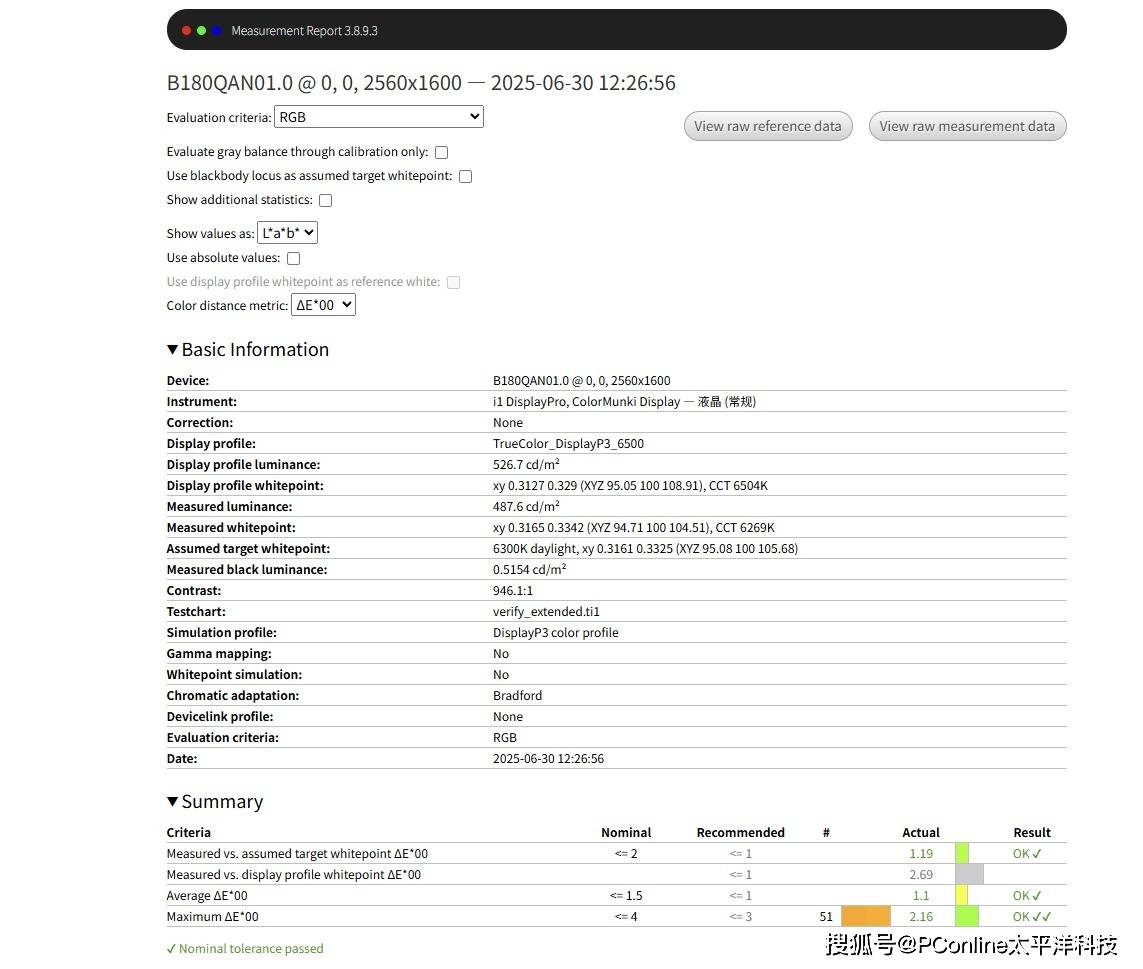

屏幕素质也相当出色,2.5K+分辨率,240Hz高刷,500nits高亮度,100%DCI-P3专业广色域,支持True Color技术,出厂已校色,软件可进行色域切换,到手即用。

实测色域覆盖可达99.8sRGB、96.7DCI-P3;色准ΔE=1.1,色彩表现不错,达到了专业水准。

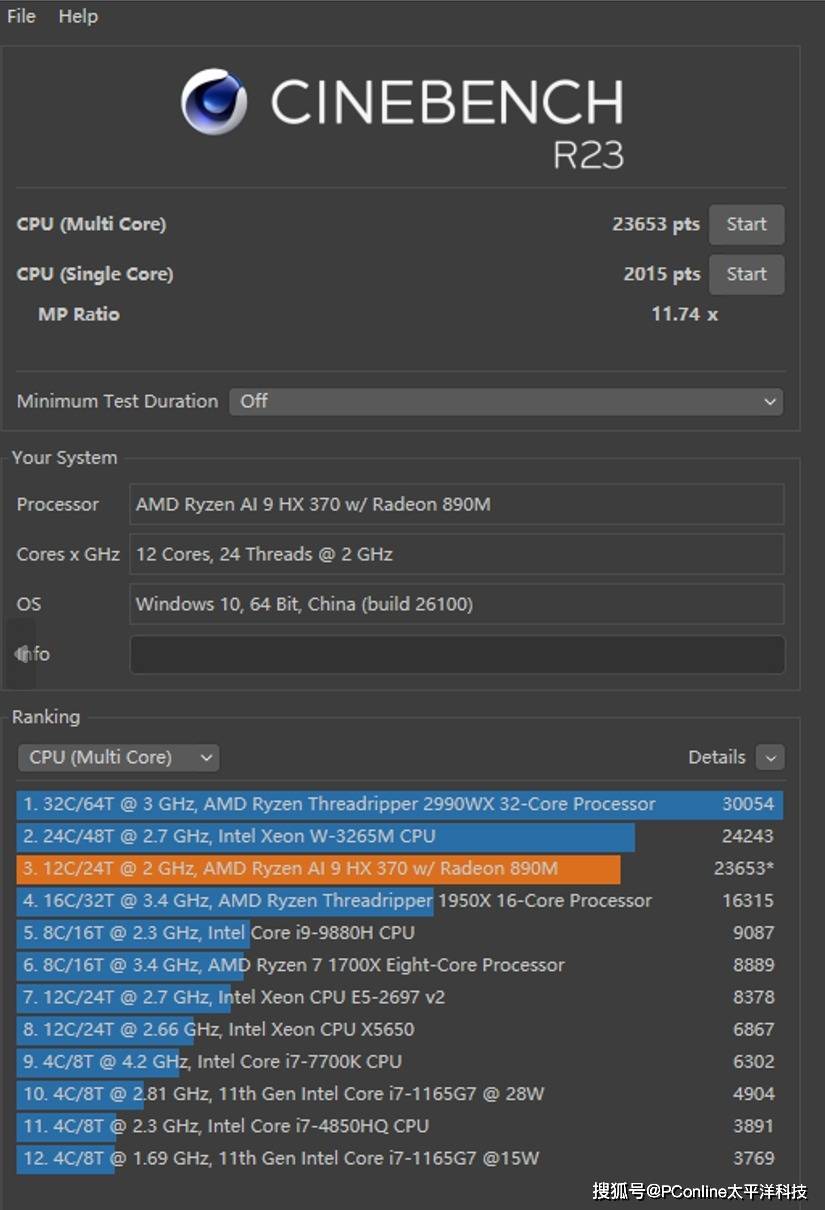

而作为生产力工具的绝影18 锐龙版,它所提供的性能体验也让我十分惊喜。先来看基准性能测试,Cinebench R23多核达到23653分,单核2015分。3Dmark TimeSpy显卡分数17900分,CPU分数10411分,总分16156分,即便与配置更为厚重的 5070Ti 游戏本相比,绝影 18 的性能表现依然可圈可点,完全担得起用户长期以来赋予绝影系列 “性能暴徒” 的称号。

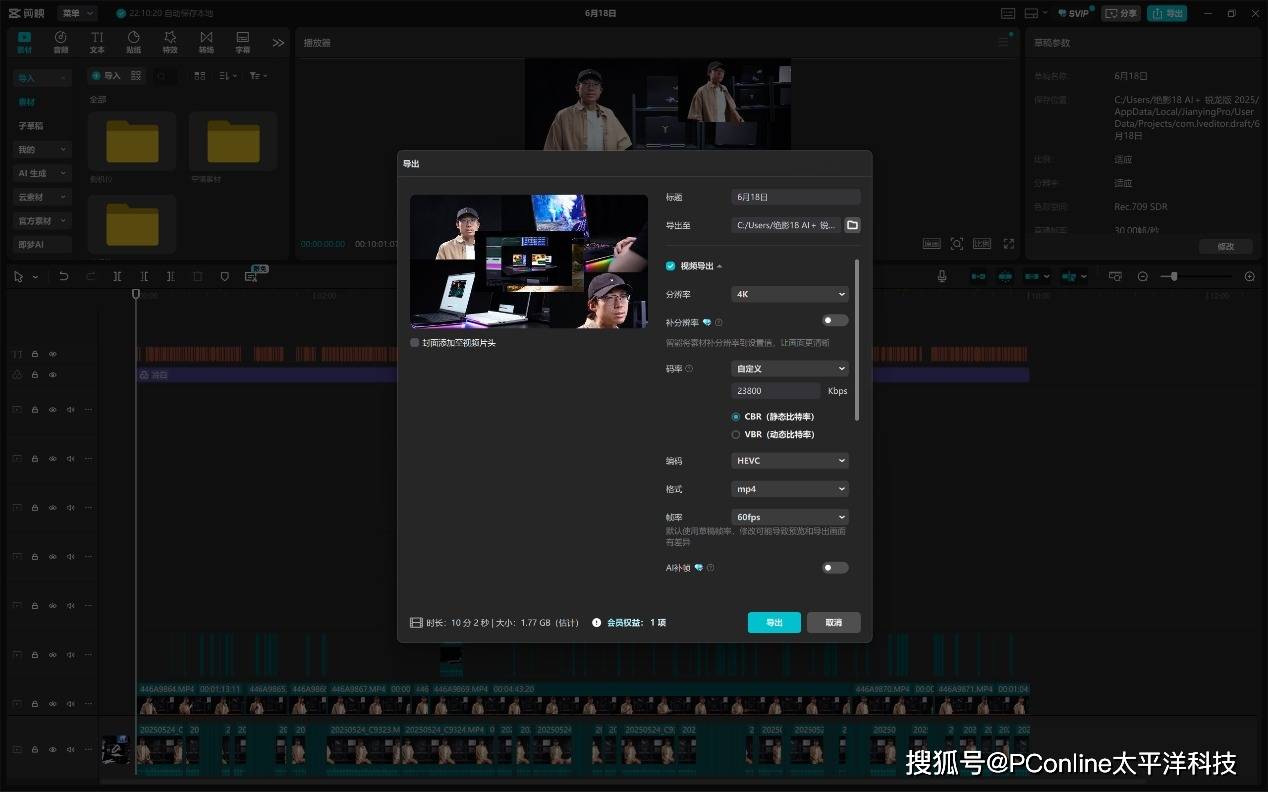

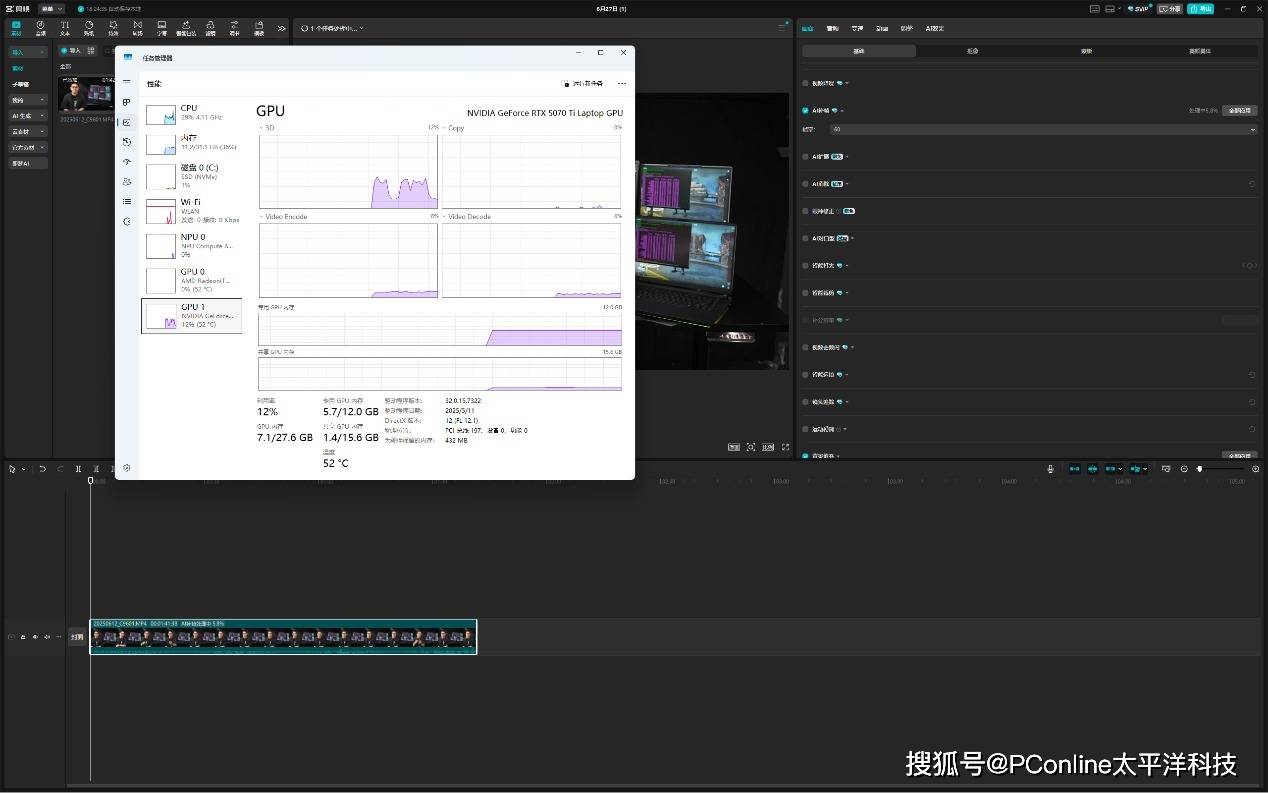

我尝试在剪映里同时处理4K 60FPS 422素材多轨剪辑,加上调色、字幕、转场特效,实测实时6轨实时原画预览没有卡顿,第7轨开始出现卡顿提示,性能表现相当稳健。

最让我满意的,是它所带来的“心流”体验。在导出一段10分钟的4K60p HEVC视频时,进度条在走,我还能从容地在旁边窗口写着稿子,构思文案。约8分钟后,视频导出完成,我的稿子大纲也基本成型。

而对于我那些从事建筑设计的朋友来说,搭载RTX 5070Ti独显的绝影18 锐龙版在D5渲染器里的表现,用他们的话说,是“颠覆性的”。结合DLSS4功能,可以实现高帧实时光追预览,调整一个材质,改变一束光线的角度,屏幕上立刻就能反馈出最终的光追效果,那种“所见即所得”的创作快感,让他们彻底告别了“渲染-等待-修改-再渲染”的漫长循环。

AI,是时候谈谈真正的生产力了

AI与性能的结合同样是绝影18 锐龙版作为生产力工具的核心价值。在剪映里,我拖了一段约5分钟的视频做智能抠像,过去得逐帧描边忙两天。现在?点一下“智能抠像”,我去泡了杯咖啡,也就不到3分钟的时间,结果回来的时候人物边缘已经干干净净,连几根飞扬的头发丝都完美保留。

随后我测试将3分钟4K 30p素材通过AI补帧至60p,用时不到2分钟,补帧后的视频画面流畅度显著提升,算法痕迹轻微,画质损失控制在可用范围内,为素材的二次利用创造了更多可能。

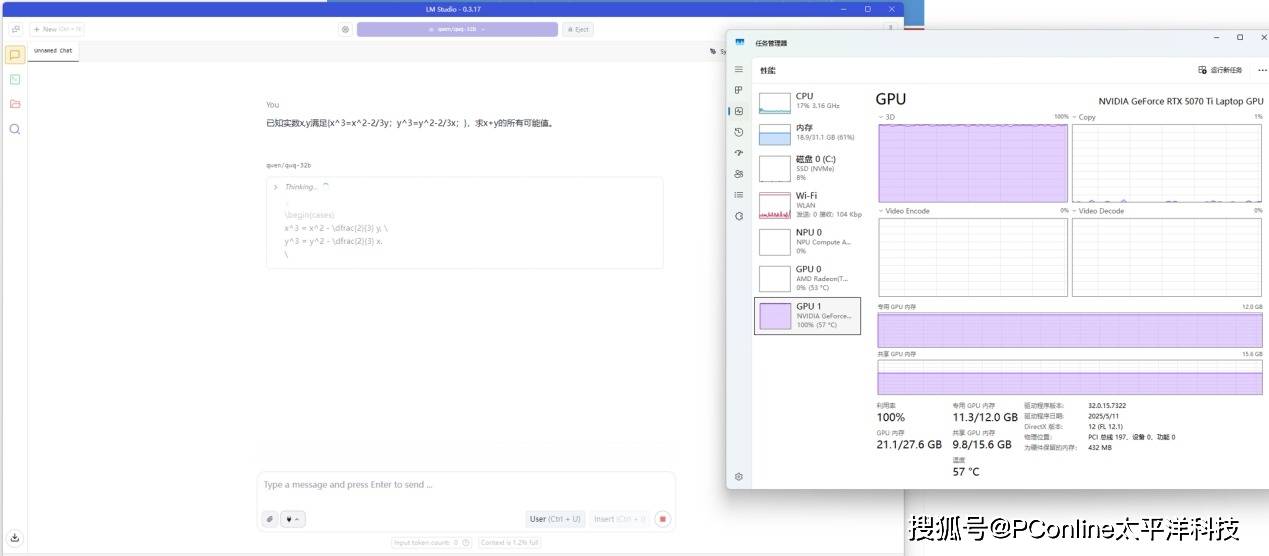

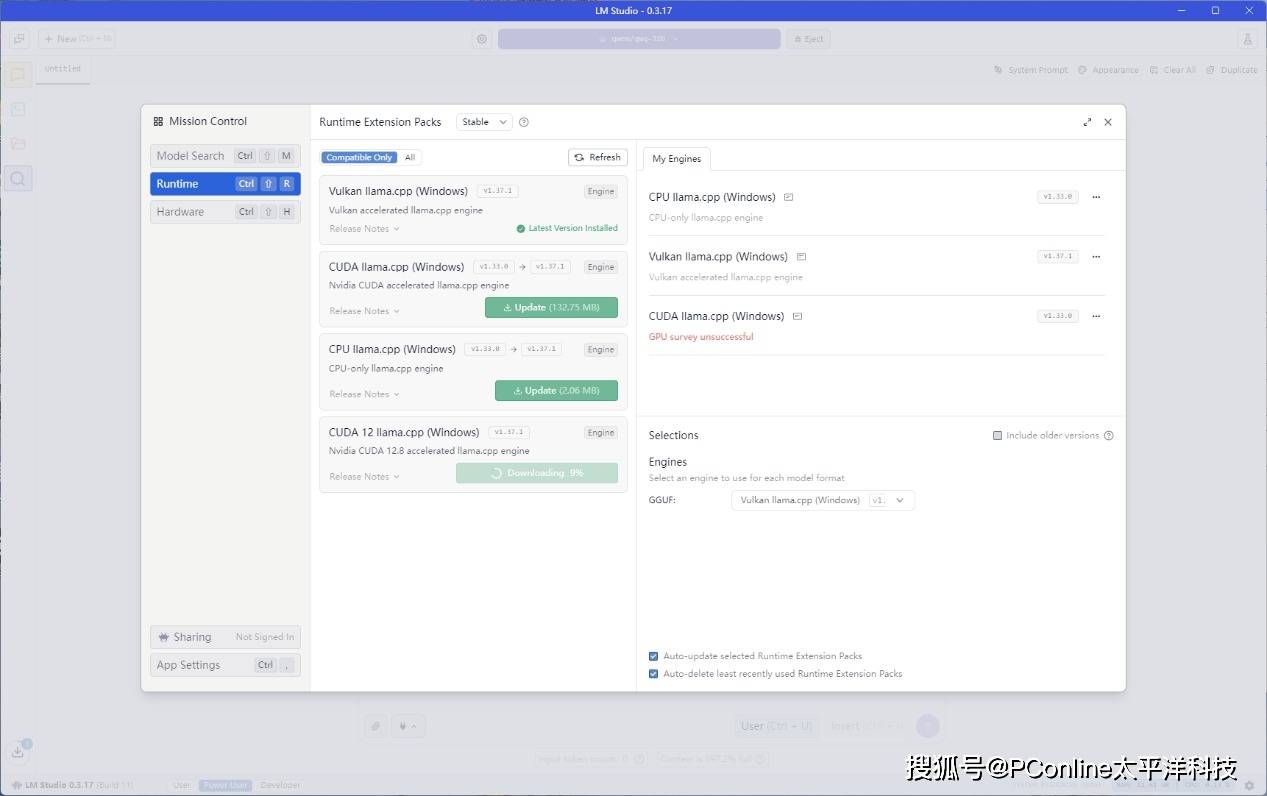

另外,我也尝试了在本地运行语言模型,绝影18 锐龙版的表现不出意外,实测DeepSeek R1 32B模型每秒生成约8tokens,超出了我的阅读速度,达到了可用水平,能帮我在离线状态,比如在飞机上修缮稿件、提供创意和各种天马行空的想法,而且还不用担心任何隐私泄露的问题。

另外,借助兼容的驱动,LM Studio 可设置为CUDA 12.8 运行时,从而借助RTX 50系显卡的性能,显著缩短模型加载时间并提高整体性能。

娱乐,不将就是对生活的尊重

合上文档和剪辑软件,绝影18 锐龙版露出了它的另一面——那个被“专业”外衣包裹下的“西装暴徒”。 其搭载的140W满血版的RTX 5070Ti显卡,核心优势除了强大的光线渲染性能意外,还通过DLSS 4等技术,让绝影18 锐龙版无需疯狂堆叠功耗,就能在工作之余化身为一台顶级的光追3A神器。

《CS2》中,2.5K分辨率最高画质下帧率可以轻松跑到190帧左右,释放了240Hz高刷新率屏幕的潜力,无论是定位还是跟枪,都能体验到极致的丝滑。

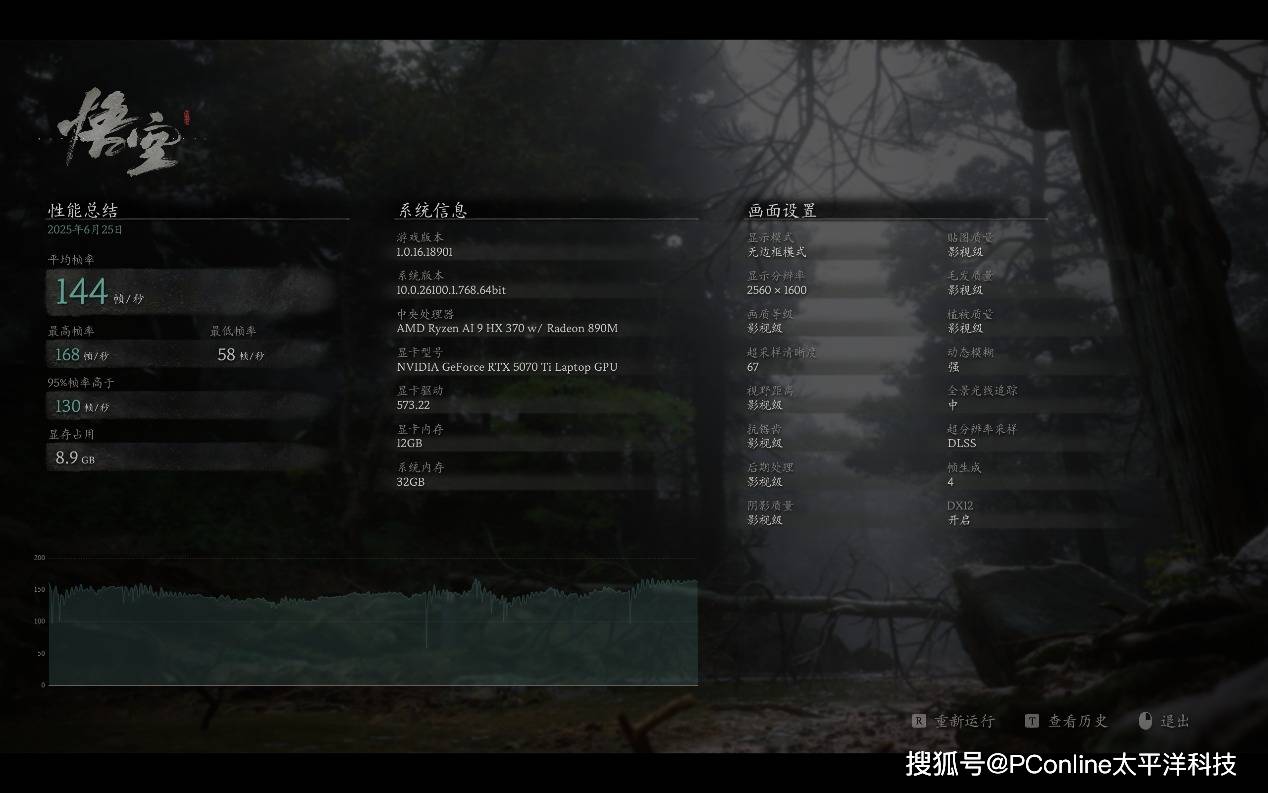

《黑神话:悟空》测试中,2.5K电影级画质与DLSS 4的组合带来了惊人的视觉震撼。开启DLSS4后,画面平均帧率从47帧提升至144帧,角色的每一个动作丝毫毕现。

《赛博朋克2077》中,我将画质设为2.5K分辨率并开启全速光线追踪。当关闭DLSS 4帧生成时,平均帧率维持在40帧左右;而开启帧生成后,平均帧率直接飙升至125帧。此时的夜之城,霓虹灯在湿滑路面倒映出长长的光轨,雨滴击打车窗的水痕清晰可见,画面美得让人想截图当壁纸。

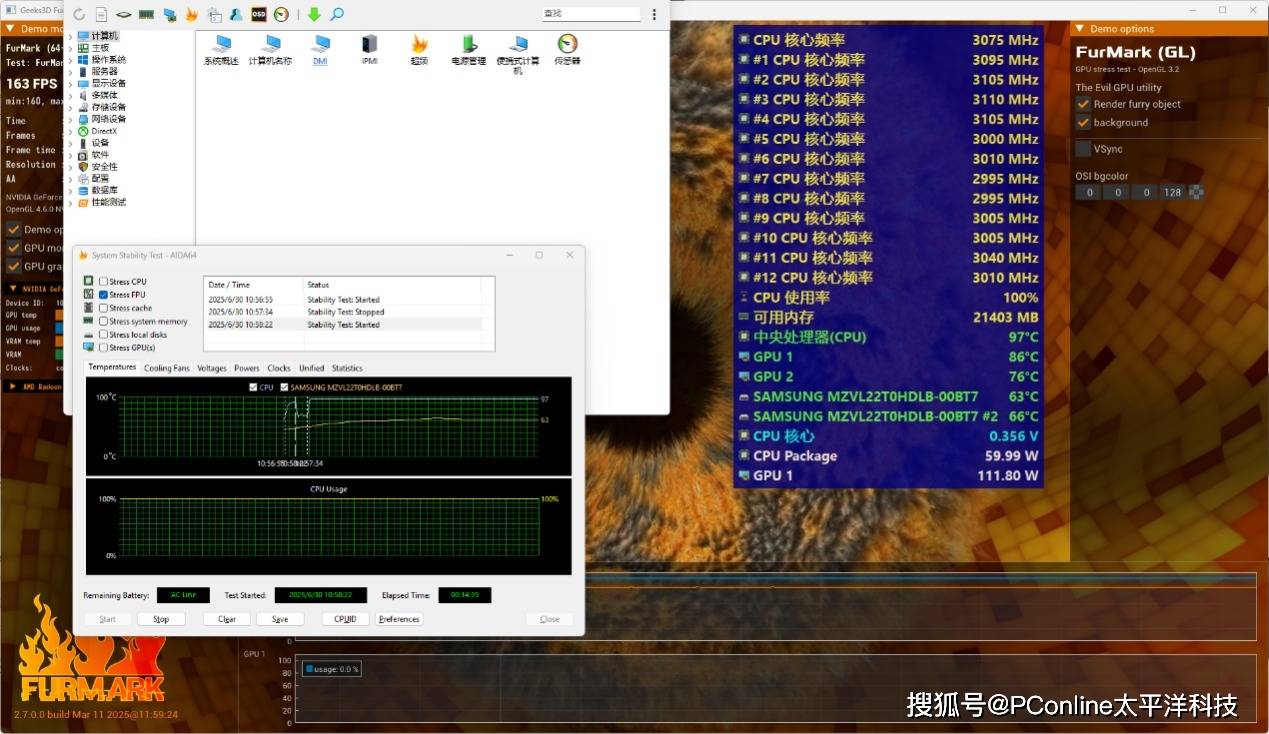

散热方面,绝影18 锐龙版采用了真空腔均热板与Cooler Boost散热技术。仅从机身D面的大面积的散热格栅,以及内部硕大的双风扇和遍布机身的热管便可以窥探其强大的散热能力。

在长时间双烤测试中,CPU和GPU的核心温度、频率和功耗都能维持在理想范围,整机功耗释放达到170w+。

更重要的是体现在用户体验上,即便是高负载的游戏过程中,键盘区域也只是温热而不会烫手,手感依然舒适。风扇噪音控制同样出色,在最大性能模式下,风扇声也只是轻微的“沙沙”声,实测噪音大小约50分贝左右,甚至比办公室的空调声还小,所以并不会引来同事的侧目。

细节,键盘、触控板、接口、6丹拿扬声器……你想得到的它都有

绝影18 锐龙版的细节设计让我这个挑剔狂魔也挑不出毛病。全尺寸键盘键程适中,回弹干脆,像在弹钢琴,深夜码字调成暖黄背光,氛围感拉满;玩游戏时换成RGB炫彩灯,瞬间进入战斗模式。

触控板大到可以当镜子,双指缩放、三指切换窗口,指纹解锁快到一触即开,早上迷迷糊糊按下去,屏幕瞬间亮起,比输密码体验好太多,而且在这个越来越注重隐私的时代,这个功能的确很实用。

HDMI、USB-A、USB-C、SD卡槽、耳机口等接口一应俱全。

机内还有老牌Hi-fi音响品牌丹拿提供的音响系统,声音浑厚响亮,质感媲美3英寸桌面小音箱,所以不管是会议还是影音娱乐都能轻松拿捏。

小结

有人问我,绝影18 锐龙版是不是本质就是轻薄游戏本?我想说,不,它是那个你可以信赖的Plan A——无论你今天是开会、剪片、画图、写稿,还是游戏一把、看片放松,它都不会掉链子。

它没有为了轻而妥协屏幕,也没有为了性能而放弃便携,它把“我全都要”这句话,做进了实际体验里。

从前我总觉得:大屏本注定只是工作室桌上的“锚点”,走不远也飞不高。但微星绝影18 锐龙版 AI+ 锐龙版告诉我,大屏、轻薄、性能、AI,原来真可以同时存在于一台机器里。

更令人安心的是,作为一线品牌,微星为绝影 18 AI+ 锐龙版提供了全方位的优质售后。享受两年全国联保服务,无论你身处祖国何地,都能获得专业保障;还有两年到府服务,当设备出现问题,专业工程师直接上门检修,让你足不出户解决难题。遍布全国的 500 + 线下售后服务网点,更是让售后触手可及,即使遇到突发状况,也能快速找到离你最近的服务点,享受及时、高效的服务。如果你和我一样,对设备有点完美主义,又不想再做 “性能 vs 便携” 的选择题,那么它可能正是那个你等了很久的答案。

热门优惠券

更多-

- ROTHSCROOSTER旗舰店满49减16

- 有效期至: 2025-01-25

- 立即领取

-

- 萨布森旗舰店满1299减800

- 有效期至: 2025-01-17

- 立即领取

-

- 哲高玩具旗舰店满69减33

- 有效期至: 2025-01-05

- 立即领取

-

- 戴·可·思官方旗舰店满196减27

- 有效期至: 2025-04-01

- 立即领取

-

- 佳婴旗舰店满30减3

- 有效期至: 2025-01-10

- 立即领取

-

- ROTHSCROOSTER旗舰店满19减8

- 有效期至: 2025-01-25

- 立即领取

-

- 荣业官方旗舰店满20减10

- 有效期至: 2025-01-04

- 立即领取

-

- 戴·可·思(Dexter)母婴京东自营旗舰店满48减10

- 有效期至: 2025-01-12

- 立即领取

-

- KOKOROCARE旗舰店满158减100

- 有效期至: 2025-03-28

- 立即领取

-

- RODEL官方旗舰店满59减30

- 有效期至: 2025-01-02

- 立即领取